脳卒中とは脳内の出血や血液循環障害を原因とする疾患の総称であり、多くは脳の血管が詰まったり(脳梗塞)、破れたり(脳出血)、あるいは脳動脈瘤の破裂(くも膜下出血)で発生します。

1950年以降の30年間は、脳卒中が日本における死因の第1 位でしたが、現在は脳卒中による死因は減少して第3位となっています。しかし、最近では高齢化に伴い、脳卒中に罹患して片麻痺や失語症などの後遺症を持つ方や寝たきりの状態となる方の比率が増加してきています。卒中と言う言葉は、突然何かに当たるという事を意味します。脳卒中の症状は半身麻痺、言語障害、行動異常、視野障害、頭痛などがあり、脳卒中が発生した脳の部位によって様々な症状が現れます。

脳卒中センター

脳卒中センターについて

日本脳卒中学会認定「一次脳卒中センター」(PSC)に認定されました

当院は、日本脳卒中学会より一次脳卒中センターに認定されました。一次脳卒中センターとは地域の医療機関や救急隊からの要請に対して、24時間365日脳卒中患者を受け入れ、急性期脳卒中診療担当医師が、患者搬入後可及的速やかに診療(t-PA静注療法を含む)を開始できる施設です。

急性期再開通療法(tPA療法・血管内治療)

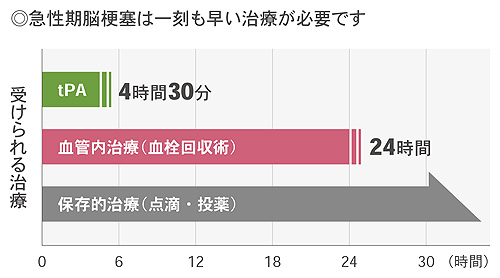

脳卒中で最も多い脳梗塞は、発症してから4.5時間以内に治療を開始するrt-PA治療と、それに間に合わない場合でも発症から24時間以内であれば血管内治療(血栓回収療法)があります。当院では、脳血管内治療の専門医が在籍しており、rt-PA治療、脳血管治療(血栓回収療法)適応の患者さんに対してそれぞれ判断し、最善の治療を行うことが可能です。

一次脳卒中センター(PSC)の認定要件

- 地域医療機関や救急隊からの要請に対して、24時間365日脳卒中患者を受け入れ、急性期脳卒中診療担当医師が、患者搬入後可及的速やかに診療(rt-PA静注療法を含む)を開始できる

- 頭部CTまたはMRI検査、一般血液検査と凝固学的検査、心電図検査が施行可能である

- 脳卒中ユニット(SU)を(注1)有する

- 脳卒中診療に従事する医師(専従でなくてもよい、前期研修医を除く)が24H/7D体制で勤務している

- 脳卒中専門医1名以上の常勤医がいる(注2)

- 脳神経外科的処置が必要な場合、迅速に脳神経外科医が対応できる体制がある

- 機械的血栓回収療法が実施出来ることが望ましい

実施できない場合には、機械的血栓回収療法が常時可能な近隣の一次脳卒中センターとの間で、機械的血栓回収療法の適応となる患者の緊急転送に関する手順書を有する

定期的な臨床指標取得による脳卒中医療の質(注3)をコントロールする

注1)脳卒中ユニット(SU)とは、「多職種からなる専属の脳卒中チームが配属され、他疾患と明確に分離された脳卒中患者専用の病棟(または病床)」と定義する 診療報酬上の脳卒中ケアユニット(SCU)は脳卒中ユニット(SU)に含まれる

注2)暫定期間を設け、脳卒中専門医を「日本脳卒中学会会員であり、rt-PA講習受講後の脳神経外科専門医もしくは神経内科専門医」で代行可能とする

注3)rt-PA静注療法施行例と機械的血栓回収療法施行例のデータ(症例数と3ヵ月後のmRS)提出

原因・症状・予防対策の基礎知識

近年、新しい治療法や医療機器の進歩により、脳卒中の治療は大きく変わってきています。当院は24時間体制で救急診療に対応。脳梗塞の血栓溶解療法やカテーテル治療、脳出血の低侵襲手術など、患者さま一人ひとりに最適な治療を提供しています。ここでは、脳卒中の種類や症状、最新の治療法についてご説明いたします。

脳梗塞について

脳梗塞は、脳の血管が詰まることで発症する深刻な疾患です。当院では血栓溶解療法やバイプレーン血管撮影装置を用いたカテーテル治療など状態に応じた最適な治療を提供しています。

脳梗塞の3分類とその特徴

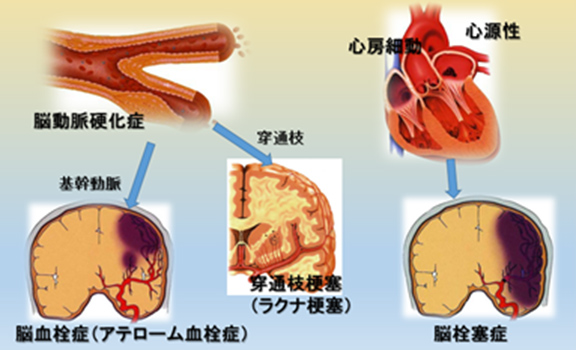

脳の血管が詰まる病気です。脳梗塞は大別すると3種類に分けられます。一つは穿通枝梗塞(ラクナ梗塞)です。脳の深部にある非常に細い動脈が詰まることにより比較的小さい脳梗塞が発生します。発生する場所が悪いと言語障害や片麻痺を来します。

もうひとつは脳血栓アテローム血栓症と言って、脳の皮質枝という比較的大きい血管が閉塞して脳梗塞を生じるものです。太い血管が詰まりますので穿通枝梗塞よりも大きな梗塞となることが多いです。3つめは脳栓塞症といって、他の部位にできた血栓が血流により移動して脳血管を急に詰まらせるものです。心房細動と言う不整脈が原因となることが多いです。栓塞症の場合は閉塞した血管が数日後に再開通することもあります。しかし、閉塞した末梢の血管が脆弱となっているため、再開通することによって出血を合併する(出血性梗塞)ことがあります。

かつては穿通枝梗塞が多く、次いでアテローム血栓症、そして脳栓塞症の順でした。しかし、高齢化のため、最近ではこれら3つの脳梗塞はそれぞれ同程度の頻度で生じるとされています。

当院に導入しているバイプレーン血管撮影装置

血管内ステント術

脳梗塞の治療

治療は発症から4.5 時間以内の早い時期であれば、rt-PAという血栓を強力に溶かす薬(血栓溶解剤)を投与し、重篤な症状を改善させることも可能です。しかし、発症から受診までの時間が経過し過ぎている場合など、早期の血栓溶解剤治療は時間が困難な場合が多いです。

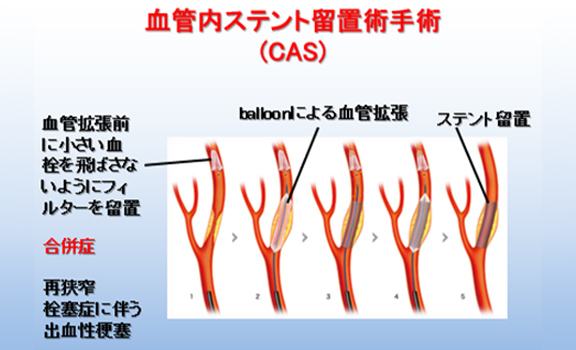

また頚部や脳の血管が血栓により閉塞している方では、カテーテル治療により血栓を回収する治療を行うことも出来るようになってきました。血栓溶解療法ができない場合や血栓溶解療法で改善が乏しい場合などでカテーテル治療を行います。頚動脈など比較的太い血管の狭窄には血管拡張術やステント留置術を行うこともあります。

当院では、最新のバイプレーン血管撮影装置を導入しており、「迅速かつ正確」に血管内治療が行えるようになりました。。

脳出血について

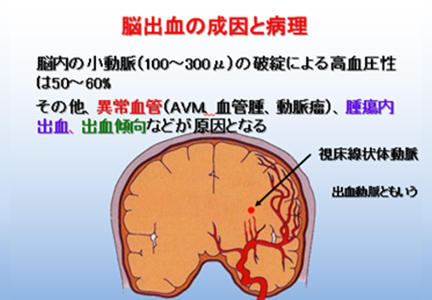

脳出血は脳の細い血管がさけて脳内に出血する病気です。脳卒中の約10%を占めます。原因は高血圧症による出血が多いとされています。

小さな出血の場合は、たとえ、麻痺や言語障害の症状が強かったとしても命の危険は少ないです。しかし、大きな出血だと意識障害を来し、生命の危険にかかわる場合があります。

高血圧について

病院や健診施設などで測定した血圧値が、収縮期血圧140mmHg以上または拡張期血圧90mmHg以上(140/90mmHg以上)の状態をいいます。

血圧の基準は年々変化し、30年以上前には高血圧症の基準は160mmg/90以下にする事を目標にしていましたが、最近では家庭血圧において75才未満では125/80未満、75才以上では135/85にする事が目標となっています。治療に関しても、最近ではたくさんの血圧を下げる薬(降圧剤)ができており、多くの施設で処方されますので、脳出血を来す方もずいぶん減少しました。

脳出血の治療

小さい脳出血の場合では降圧剤や止血剤の投与による治療(保存的治療)を行います。

比較的大きい脳出血の場合には定位脳手術を行っております。定位脳手術とは、術前にCT検査を行って脳出血の部位を計測しておき、手術の際には頭蓋骨に直径3cm程の小さい穴を開けて、そこからチューブを留置して血腫を除去する方法です。侵襲は少なく局所麻酔で行える治療法です。

出血が巨大なものであれば、急激な頭蓋内圧亢進を来し、生命にとって危険なため、救命のため開頭術を行って血腫を除去する場合もあります。

くも膜下出血について

くも膜下出血の発生の頻度は一年で人口10万人あたり20人程度です。日本では好発年齢は50~70歳代で、男性よりも女性の発症率が全世代で高くなっています。脳動脈は主としてくも膜下腔を走行しており、そのため、脳動脈瘤が破裂するとくも膜下に出血します。

症状としては、鈍器で頭を殴られたような頭痛が突然起きると言われますが、出血が少ない人は軽度の頭痛のみで、本人も風邪を引いた様な症状だけのこともあります。一方で、出血が多い人は意識がない・突然死にまで至ることもあり、幅広い症状を来します。

くも膜下出血の治療

一度破裂した動脈瘤は20%以上の人が再破裂して症状の悪化・死亡を来してしまうため、できるだけ早い時期に手術を行います。

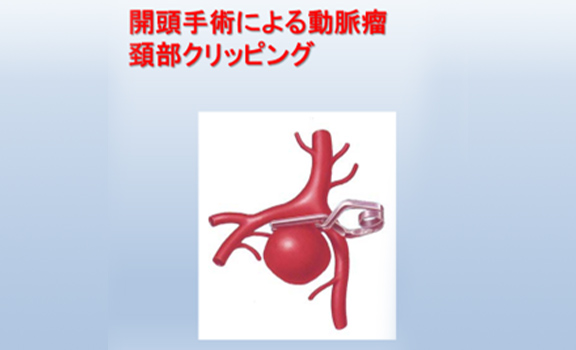

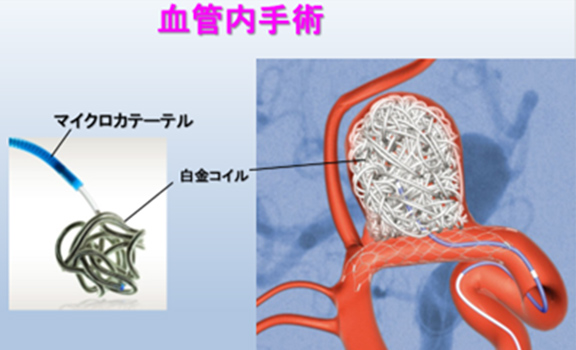

手術方法は開頭によるクリッピング術やカテーテルによるコイル塞栓術が行われます。通常手術は破裂後3日以内に行うことが最適とされています。 手術により再破裂を予防したあとは2週間くらい持続する脳血管れん縮(血管が細くなり脳梗塞をきたします)が生じますので、点滴治療などでその予防・治療を行います

開頭術による脳動脈瘤頚部クリッピング

血管内手術によるコイル栓塞術

上記の病気ではいずれも軽度から重度まで様々な症状・後遺症を来すことがあります。点滴治療・手術だけではなく、入院後のできるだけ早期にリハビリを開始し症状の改善を図る事が重要です。

English/中国語

English/中国語 救急

救急 地域連携

地域連携 アクセス

アクセス お問い合わせ

お問い合わせ

診療表

診療表 アクセス

アクセス